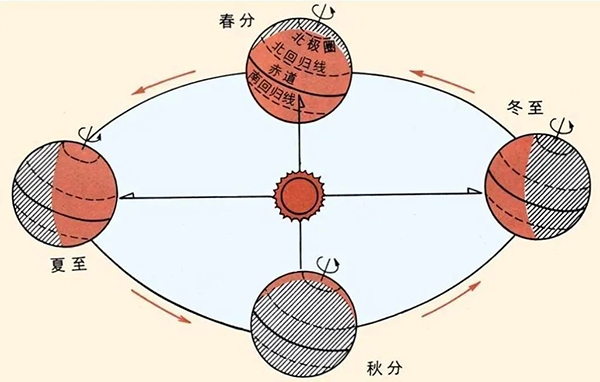

夏至是二十四節(jié)氣中的第十個節(jié)氣,也是夏季的第四個節(jié)氣,于公歷6月21~22日交節(jié)。陳希齡《恪遵憲度抄本》中說:“日北至,日長之至,日影短至,故曰夏至。至者,極也。”夏至日太陽直射北回歸線,是北半球一年中白晝最長的一天。

我國古代將夏至分為三候:“一候鹿角解;二候蟬始鳴;三候半夏生。”意思是說:夏至之后五日,鹿角開始脫落;再五日,知了開始鳴叫;又五日,半夏這種喜陰的植物開始迅速生長。由此可見,在炎熱的夏季,一些喜陰的生物開始出現(xiàn),而陽性的生物開始衰退。

夏至要預(yù)防節(jié)氣病

盛夏,大多數(shù)人會有乏力以及頭痛頭暈的癥狀。心腦血管病人、泌尿系統(tǒng)病人,在此節(jié)氣里應(yīng)該注意加強身體保健。

腹瀉

夏至?xí)r節(jié),氣溫高,濕度增大,容易受暑邪、濕邪。夏季泄瀉的病邪入侵以濕邪為主,夾雜著寒、暑、熱等病邪,導(dǎo)致腸胃功能失調(diào)。

此外,脾臟喜燥而惡濕,濕邪入侵則最容易困遏脾陽,從而影響脾的運化功能而導(dǎo)致泄瀉。寒邪或者暑邪亦能“直中”脾胃,使脾胃功能失調(diào),運化失常,清濁不分,而成泄瀉。

在濕度大的季節(jié),細(xì)菌容易繁殖,飲食要衛(wèi)生,少吃隔夜飯菜,碗筷要洗涮干凈,不吃路邊攤的食物,以免染上腸炎、痢疾。

空調(diào)病

其實嚴(yán)格來說,醫(yī)學(xué)上并沒有“空調(diào)病”這個疾病,我們一般所說的“空調(diào)病”是指長時間使用空調(diào)所引起的一系列癥狀的總稱,其臨床表現(xiàn)諸多。

中醫(yī)認(rèn)為,過久過冷使用空調(diào)容易使人感寒而生病。另一方面,夏季氣候濕熱,一旦感受空調(diào)外寒,陽氣郁閉,容易形成表寒里熱(濕熱)的格局,這就是“寒冷外束肌表,濕熱內(nèi)蘊脾胃”之證。肺主皮毛、脾主四肢肌肉,因而可能會出現(xiàn)呼吸、消化、肌肉方面的癥狀。

暑濕證

一般不會出現(xiàn)高熱,僅有低熱,常伴有頭痛、身體酸懶、倦怠乏力等癥狀,出汗而熱不退,口干卻不想喝水,有些還會出現(xiàn)嘔吐或腹瀉等癥狀。可用藿香正氣水或香薷飲(香薷10克,白扁豆、厚樸各5克)散寒祛濕來解除。

飲食調(diào)養(yǎng)

飲食調(diào)養(yǎng),有夏時心火當(dāng)令,心火過旺則克肺金之說(五行的觀點),故《金匱要略》有“夏不食心”的說法。根據(jù)五行(夏為火)、五臟(屬心)、五味(宜苦)的相互關(guān)系,味苦之物亦能助心氣而制肺氣。夏季又是多汗的季節(jié),出汗多,則鹽分損失也多。中醫(yī)認(rèn)為此時宜多食酸味,以固表,多食咸味以補心。因此,夏至飲食宜清淡,不可過食熱性食物,以免助熱;冷食瓜果當(dāng)適可而止,不可過食,以免損傷脾胃;厚味肥膩之品宜少勿多,以免化熱生風(fēng),激發(fā)疔瘡之疾。

荷葉茯苓粥

配料:荷葉1張(鮮、干均可),茯苓50克,粳米或小米100克,白糖適量。

做法:先將荷葉煎湯去渣,把茯苓、洗凈的粳米或小米加入藥湯中,同煮為粥,出鍋前將白糖入鍋。

功效:清熱解暑,寧心安神,止瀉止痢。

拌萵筍

配料:鮮萵筍350克,蔥、香油、味精、鹽、白糖各適量。

做法:萵筍洗凈去皮,切成長條小塊,盛入盤內(nèi)加精鹽攪拌,腌1小時,濾去水分,加入味精、白糖拌勻。將蔥切成蔥花撒在萵筍上,鍋燒熱放入香油,待油熱時澆在蔥花上,攪拌均勻即可。

功效:利五臟,通經(jīng)脈。

冬病夏治

夏至節(jié)氣后進入了陽氣最旺盛的時節(jié),與之相應(yīng)的,此時人體陽氣發(fā)泄,氣血運行趨外,皮膚松弛,毛孔張開,陽氣也溢出體外,易使人體處于陽氣內(nèi)需的狀態(tài)。

夏季人們貪涼喜冷,也更易傷及陽氣。在陽氣最為旺盛的三伏天,應(yīng)用“三伏貼”、艾灸、中藥藥浴、中藥熏蒸等方法,可以更好地達到養(yǎng)護陽氣的目的。

“三伏貼”

三伏貼是一種傳統(tǒng)中醫(yī)的治療法、預(yù)防醫(yī)學(xué)手段。三伏貼療結(jié)合了針灸、經(jīng)絡(luò)與中藥學(xué),以中藥直接貼敷于穴位,經(jīng)由中藥對穴位產(chǎn)生微面積化學(xué)性、熱性刺激,達到治病、防病的效果。是中醫(yī)學(xué)里獨具特色的療法,屬于天灸療法中的一種,因為治療的時間是每年的三伏天,所以稱為三伏貼。

三伏貼治療時間表

伏前貼

2024年6月21日-2024年7月14日

初伏貼

2024年7月15日-2024年7月24日

中伏貼

2024年7月25日-2024年8月03日

加強貼

2024年8月04日-2024年8月13日

末伏貼

2024年8月14日-2024年8月23日

三伏貼適應(yīng)癥

一、兒童疾病

消化不良、厭食、體虛易感、哮喘、咳嗽、夜啼以及遺尿、生長發(fā)育遲緩、過敏體質(zhì)等。

二、婦產(chǎn)科疾病

下焦虛寒、宮寒不孕、手腳冰涼、帶下量多、痛經(jīng)、月經(jīng)不調(diào)、產(chǎn)后頭痛傷風(fēng)等。

三、呼吸疾病

體虛易感、胸悶氣短、哮喘、慢性咳嗽、咯痰、咽癢、咽痛等。

四、消化系統(tǒng)疾病

中焦虛寒、虛寒性腹痛、納差、虛寒腹瀉、胃脘部脹痛、嘔吐、泄瀉、消化不良等。

五、其他疾病

頸肩疼痛、腎虛腿軟、風(fēng)寒頭痛、瘀血頭痛、腰腿痛、風(fēng)濕關(guān)節(jié)痛等。

六、亞健康調(diào)理

陽虛、氣虛體質(zhì)調(diào)理,兒童生長發(fā)育調(diào)節(jié),常感疲乏、手腳無力、冰涼、熬夜及生活不規(guī)律者、面色晦暗、精力不佳等亞健康調(diào)理等。